※2025.5月より近視進行抑制点眼剤(低濃度アトロピン)『リジュセアミニ点眼液0.025%』(参天製薬)を自費診療として採用しました。

こどもの視力低下(近視)

「黒板の字が見えにくそう」「目を細めることが増えた」「両親が近視だけど子供は?」

お子様の視力について、ご心配なことはありませんか?

近視は、眼球が楕円形に伸びて(眼軸長が伸びる)、ピントが網膜より前で合ってしまう状態です。多くの場合、学童期に始まり、体の成長とともに進行することが多いとされています。単に「メガネやコンタクトレンズが必要になる」だけでなく、将来的に強度近視になると、緑内障や網膜剥離、近視性黄斑症といった目の病気のリスクが高まることがわかっています。

近視の原因

遺伝要因

親が近視である場合、子どもも近視になりやすい傾向があります。特に12番染色体と18番染色体に強度近視の遺伝子があることが明らかになっています。遺伝要因による視力低下は、小学校の低学年といった比較的早い時期から始まることが多いようです。

環境要因

環境要因による視力低下は、主に小学校高学年から現れることが多く見られます。

*その主な原因*

スマートフォンやタブレット、携帯ゲームなどの作業(スクリーンタイム)の増加

勉強、読書、マンガ、テレビなどの近距離での視作業(近見作業)

子供の眼球はおよそ18歳までが成長期であり、特に12歳までの眼球の成長が著しい時期です。この期間に近見作業が多いと、角膜・水晶体の屈折力の成長と眼球自体の大きさの成長とのバランスが崩れて近視になると考えられています。

実際には、視力が悪くなり始めた子供の眼を見て、遺伝要因か環境要因かをはっきり区別できる場合は少なく、たいていの場合その2つの要因が混在していると考えられています。

以前は、環境要因で視力が低下するのは中学生以後と思われていましたが、近年においては小学校低学年での眼鏡装用者も珍しくなく、その要因は近見作業の多さにあると考えられています。勉強・読書はやむを得ないとして、その時の姿勢には十分気を付けて、目が近くならないようにして下さい。特に、寝転んでの読書や暗いところでの勉強はぜったい止めましょう。テレビやTVゲームは画面から離れるように心掛け、またゲームにおいては30分で休憩を入れましょう。特に携帯型ゲームやスマホの目への負担は問題で、視力が下がり始めているお子さんは控えた方が良いと思われます。

メガネは?コンタクトは?

メガネは視力いくつから?

残念ながら視力が下がってしまった時、“視力がいくつになったらメガネをかけるか”、よく親御さんから受ける質問です。おおまかには小学生なら0.5以下、中学生なら0.7以下ですが、メガネをかけるかかけないかは視力だけでなく、近視の強さ(レンズの厚さ)や日常の不便さ等を考慮して総合的に判断します。

近頃では電子黒板も普及し始め、より小さな文字が見える必要が出てきているため、今までよりも早めにかけた方が良い可能性もあります。

本人が不便さを訴えていなくても、視力の左右差が大きい場合や斜視の可能性がある場合は早めにメガネをかけます。

コンタクトレンズは何歳から大丈夫?

最近のコンタクトレンズの性能が向上しているので、比較的低年令の人が使用しても、目への障害が発生する可能性は少ないと考えられます。それでも、レンズを自分の責任で管理できるだけの年令は必要と思われますので、コンタクトレンズができるのは中学生以上であると思います。

スポーツなどの理由によりどうしてもメガネができない場合は、その時だけ使い捨てコンタクトレンズを使用する方法もあります。このような場合は親の管理下であれば小学校高学年でも可能と思われます。

近視進行抑制治療

お子様の将来の目の健康を守るための『近視の進行スピードを抑える』といわれている治療があります。

なぜ近視の進行を遅らせるべき?

*悪くなった視力は治らない:

眼の奥行(眼軸)が伸びた分だけ近視が進みます。伸びた眼軸は元に戻りません。治療目的は、近視進行スピードを緩やかにすることです。早期の治療開始が重要です。

*QOL(生活の質)の維持:

度数の強いメガネやコンタクトレンズへの依存度を減らします。

*将来の眼疾患リスク軽減:

強度近視になるのを防ぎ、緑内障や網膜剥離などのリスクを下げます。

オルソケラトロジー(ナイトレンズ)

<概要>

夜寝ている間に特殊なデザインのハードコンタクトレンズを装用し、角膜の形状を一時的に矯正することで、日中の裸眼視力を改善する方法です。角膜形状の変化が、近視進行を抑制する効果もあると考えられています。

<特徴>

•日中は裸眼で過ごせるため、スポーツなどを活発に行うお子様に適しています。

•近視進行抑制効果に関する多くの研究報告があります。

•毎晩のレンズケアと定期的な検診が必要です。

•自由診療となります。

<対象>

主に学童期以降のお子様(レンズの取り扱いが可能であることが条件)

低濃度アトロピン点眼

<概要>

近視進行抑制効果が認められている「アトロピン」という成分を、副作用がほとんど出ないように低濃度(主に0.01%や0.025%)に薄めた目薬を、1日1回点眼する方法です。

<特徴>

•点眼するだけなので、小さなお子様でも比較的簡単に続けられます。

•日中はメガネやコンタクトレンズが必要です(視力矯正/回復効果はありません)。

•副作用は稀ですが、まぶしさや近くの見えにくさを感じることがあります。

•自由診療となります。

<対象>

主に小学生から高校生の視力進行年齢・時期のお子様

多焦点ソフトコンタクトレンズ

<概要>

遠くを見るための度数に加え、レンズ周辺部に近視進行を抑制する効果を狙った度数が入っている遠近両用ソフトコンタクトレンズです。日中に装用します。

<特徴>

•日中装用するタイプのソフトコンタクトレンズなので、装用感に優れています。

•オルソケラトロジーと同様に、網膜周辺部のピントずれを補正することで近視進行を抑制すると考えられています。

•レンズケアと定期的な検診が必要です。

•使い捨てレンズ代金は自費です。

<対象>

主に学童期以降のお子様(レンズの取り扱いが可能であることが条件)

サプリメント

<概要>

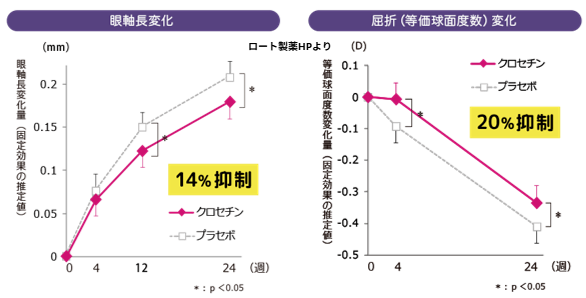

クチナシの果実などに含まれる「クロセチン」などの成分が、学童期の近視進行(眼軸長の伸び)を抑制する可能性があるとして注目されています。1日1回経口摂取するタイプのサプリメントです。飲むカプセルタイプと、噛めるチュアブルタイプがあります。

<特徴>

•飲むだけなので手軽に取り入れられます。

•効果についてはまだ研究段階の部分もありますが、学童期の眼軸伸長を約14%、近視化(度数進行)を約20%抑制した報告があります。

•他の治療との併用など補助的な役割が強いです。

<対象>

•6〜12歳前後の学童期で近視が進みやすい、または両親が近視で進行リスクが高いお子様。

•オルソケラトロジー・低濃度アトロピンなど、他の近視抑制治療と併用を検討されている方

レッドライト *当院未導入

<概要>

特定の波長の弱い赤色光(レッドライト)を目に照射する専用の機器を用いた新しい治療法です。1日数分、毎日継続して使用します。

<特徴>

•自宅か眼科通院で行う非侵襲的な治療です。

•眼内の血流改善や細胞機能活性化などを介して、眼軸長の伸びを抑制する可能性が示唆されています。

•比較的新しい治療法であり、長期的な効果や安全性については、さらなるデータの蓄積が待たれます。

•自由診療となります。

<対象>

主に学童期のお子様(機器の操作と毎日の通院・継続が可能であることが条件)

組み合わせ(併用)治療について

お子様の近視の状況や進行度合いによっては、単独の治療法だけでなく、例えば「低濃度アトロピン点眼」と「オルソケラトロジー」など、複数の治療法を組み合わせることで、より高い近視進行抑制効果を目指す場合もあります。担当医師にご相談ください。

日常生活で気を付けたいこと(近視進行予防)

治療と併せて、以下の点にも注意しましょう。

屋外活動

1日1~2時間程度、屋外で過ごすことは近視進行抑制に有効と言われています。太陽光(バイオレット光360-400nmの波長)を浴びることが大切です。

適切な近業距離

本やタブレットなどを見る際は、目から30cm以上離しましょう。

休憩

30分程度の近業作業(読書、勉強、ゲームなど)をしたら、20秒ほど遠くを見て目を休ませましょう。

明るさ

部屋を適切な明るさにして過ごしましょう。電気スタンドは非利き手側前方に置き、目に直接光が入らないようにフードをつけて方向を調節しましょう。

姿勢

椅子に深く腰掛けて、太もも全体に体重がかかり、足の裏全面が床につくように高さを調節しましょう。床に足がつかない時は足元に台を置き、背中が背もたれにつかない時はクッションを背中に置きましょう。両腕を軽く机において肘が直角なるように机の高さを合わせて下さい。

*椅子の高さ*机の高さ*卓上照明

定期的な検査の重要性

近視進行抑制治療は、開始したら終わりではありません。治療効果を確認し、必要に応じて治療法を調整するために、定期的な眼科検査(視力、眼軸長測定など)が非常に重要です。

さいごに

お子様の目の健康は、将来の生活の質にも大きく関わります。近視は早期発見・早期介入が大切です。

「うちの子はどの治療が良いの?」「もっと詳しく話を聞きたい」など、ご不明な点やご心配なことがありましたら、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

専門的な知識と経験に基づき、お子様一人ひとりに合った最善の近視進行抑制治療をご提案させていただきます。

※ご注意

このページの情報は一般的なものであり、全てのお子様に当てはまるわけではありません。治療法の選択や適応については、必ず眼科専門医にご相談ください。