約43%抑制:オルソ群は単焦点眼鏡群に比べ軸長伸長を有意に抑制

出典:Cho & Cheung. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012. PubMed 22969068オルソケラトロジー

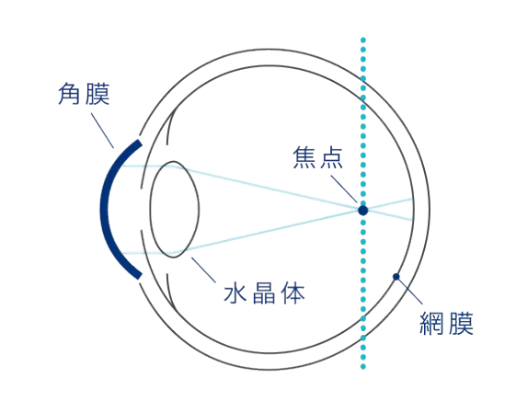

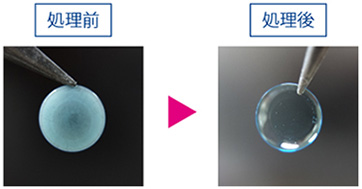

角膜形状と近視

近視で視力が悪くなっている場合、角膜の形を少し変形させると視力が回復することが知られています。これは、角膜がドーム状の形をしており、強い凸レンズの働きをしているからです。この角膜のドーム状が少し平坦になると角膜の光を曲げる力が減る(凸レンズとしての強さが弱まる)ので、近視が軽くなるのです。どれだけ平坦にすればどれだけ視力が良くなるということをきちんと計算すれば、視力が1.2以上という回復も出来るのです。

オルソケラトロジーの仕組み

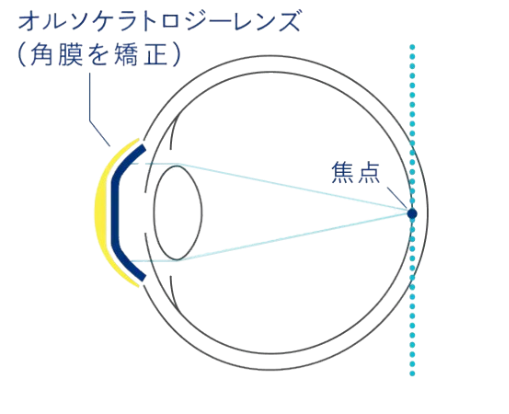

①レンズをつける前の近視の状態

外から入ってきた光は網膜よりも手前で焦点を結び、ぼやけた像が見えています。

②レンズで近視を矯正した就寝時

オルソレンズを装用することで角膜中央の形が変化して網膜上に焦点が合ってくっきり見える状態になります。

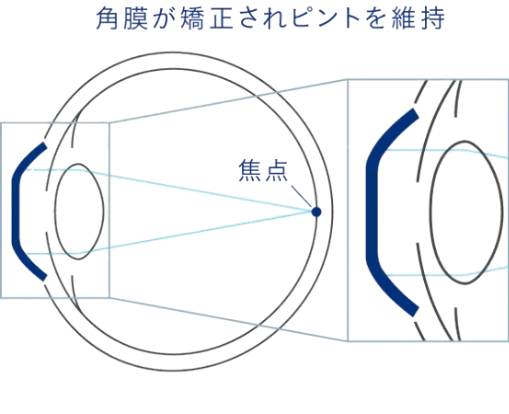

③レンズを外した裸眼の状態

中央が抑えられて平らになった角膜は、しばらくその形がキープされて、日中裸眼でもよく見える状態で活動できるようになります。

「オルソケラトロジー」とは、角膜を平坦にする特殊なハードコンタクトレンズを夜はめて寝るという治療です。朝起きてこのコンタクトを外すと角膜が平坦になっていて、よく見えるというものです。(入れていても見えるので、夜中のトイレもメガネなしで大丈夫です。)

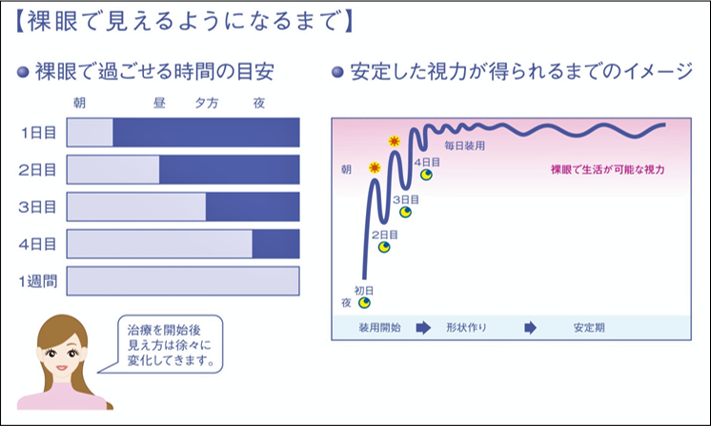

はじめのうちは、夕方になると角膜の形状が元に戻ってしまうので視力が低下してきますが、また夜にこのコンタクトをして寝ると次の朝にはまた良い視力になっています。これを毎日繰り返しているとだんだん視力が安定し持ちが良くなってきます。

(注)オルソケラトロジーレンズは普通のコンタクトレンズ等とは違いますので、通常のソフト・ハードコンタクトレンズをつけたまま寝ることはしないで下さい。朝起きて視力が良くなるどころか痛くて目が開かなくなる恐れがあります。

このレンズは酸素をよく通す素材で作られています。また、レンズはその人の目に合った形状のものをオーダーして取寄せますので安全性が高いです。レーシックは角膜を削り取ってしまうため、手術後の不具合があっても元には戻せません。その点、オルソケラトロジーは止めれば元に戻るのでちょっと安心感があるのかもしれません。

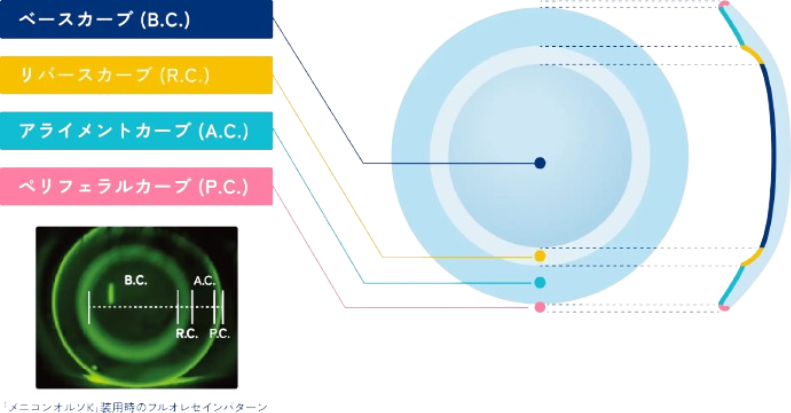

レンズデザイン

●ベースカーブ(B.C.)

レンズ中央部のフラットなカーブ。ターゲットパワー(目標矯正値)に合わせて角膜上皮層を押さえ、中央を扁平化させ、焦点を網膜上に調整して近視を矯正します。

●リバースカーブ(R.C.)

ベースカーブとアライメントカーブをつなぐ周囲の急傾斜カーブ。レンズを適切な位置にフィットさせる役割があります。ベースカーブによって押さえられた角膜上皮細胞がこの部分に移動し、矯正効果を維持しながらも安全性を確保します。涙液がプールするため、フルオレセインパターン*は黄緑色のリング状に観察されます。

●アライメントカーブ(A.C.)

角膜の形状に合わせてレンズを安定させるカーブ。レンズのセンタリングを保持し、適切な位置決めにより矯正効果を最適化し、フィッティング不良を防ぎます。フルオレセインパターン*は暗い色調で確認できます。

●ペリフェラルカーブ(P.C.)

レンズ最外周のゆるやかなカーブ。涙液循環を促進して角膜への酸素供給を維持し、固着を防止し取りはずしを容易にする働きがあります。装用時の快適性と安全性を保ちます。フルオレセインパターン*は黄緑色に発色します。

※フルオレセインパターンとは

ハードコンタクトレンズのフィッティング(目に合っているかどうか)を調べるための検査方法です。専用の染色液(フルオレセイン)を涙に混ぜてレンズを装着し、特殊な光で観察します。レンズと目の間の涙のたまり具合によって、緑色の模様(パターン)が現れます。この模様を見て、レンズが目にきちんと合っているか、圧迫や浮きがないかを確認します。

メリット

メガネやコンタクトレンズがわずらわしい

仕事の都合上メガネ使用が困難だったり「時間がたつとゴロゴロする」「夕方になると充血しがち」等、コンタクトレンズ特有の不具合を解消したい方へ。

裸眼でスポーツを楽しみたい

野球・サッカー・テニス・水泳・サーフィン・スキューバーダイビング等のスポーツをされる方へ、日中裸眼で安全にスポーツを楽しむことができます。

外科的なレーシック手術等に抵抗がある方へ

「手術はこわい」「術後の感染症が不安」という方。オルソケラトロジーなら装用を中止すれば2週間程度で角膜は元の形に戻りますので安心です。

近視進行の抑制効果がある?

オルソケラトロジーを継続すると、近視の進行を抑制(眼軸伸長を抑制)できるという報告が多く言われています。特に仮性近視の方や、角膜が柔らかい若年層の方に効果があるようです。遺伝や環境が要因となり強度近視になるおそれのある方にも良いと思われます。あくまでも進行のスピードを緩やかにする可能性があるというもので基本的に近視は進むことが多いです。効果がない方もおられるので保証はできません。低濃度アトロピンの点眼を併用することで近視進行抑制効果がより高まることも言われています。

取り扱い方法は?

オルソレンズの取り扱いは一般のハードコンタクトレンズと同様ですが、オルソのケアとして定められた方法を守っていただきます。 また、夜間装用なので、日中装用のようにホコリやゴミなどが目に入ることもなく目への負担やレンズを破損・紛失するリスクも少なくなります。

デメリット

視力が出るまで日数がかかることも

メガネやコンタクトレンズと異なりつけてすぐ見えるとは限りません。初日から見える人もいれば数週間かかる人もいます。毎日装用することで視力が次第に安定してきます。

毎日レンズをつける必要がある

治療開始後、日中の視力が安定してくると1日くらい入れ忘れてもまだ視力はそこまで落ちませんが、基本的には毎晩装用しなければいけないと認識していただく必要があります。

中等度以上の近視は1.2以上の視力は出にくい

メガネや他種類のコンタクトと異なり、中等度以上の近視や乱視には対応できません。(専門的な数値でいうとS-4.00Dまでの近視が適応)目安としては裸眼視力で0.1以下になってくると1.2以上の視力に到達しにくくなってきます。

ハロー・グレア

ハロー・グレアと言われる夜間に電灯などの光が滲んだり輪っかができたりして、まぶしさを感じる可能性があります。こどものオルソケラトロジー治療患者でこの症状がある方は少ない印象です。どちらかというと大人の方が症状を感じやすいかもしれません。夜間運転をする方などは見え方の確認が必要でしょう。

角膜感染症

オルソケラトロジー治療で使用するコンタクトレンズは、いわゆる酸素透過性のハードコンタクトレンズです。指導された方法で洗浄を十分に行われていない場合や、レンズケースの清潔が保たれていない場合、角膜感染症を起こすことがあります。なかでも、緑膿菌やアカントアメーバーによる感染では、視力低下や重篤な場合失明にもつながることがあります。充血や異物感、痛みは危険信号です、症状が出た場合はレンズの装用を中止して、早急に診察を受けてください。

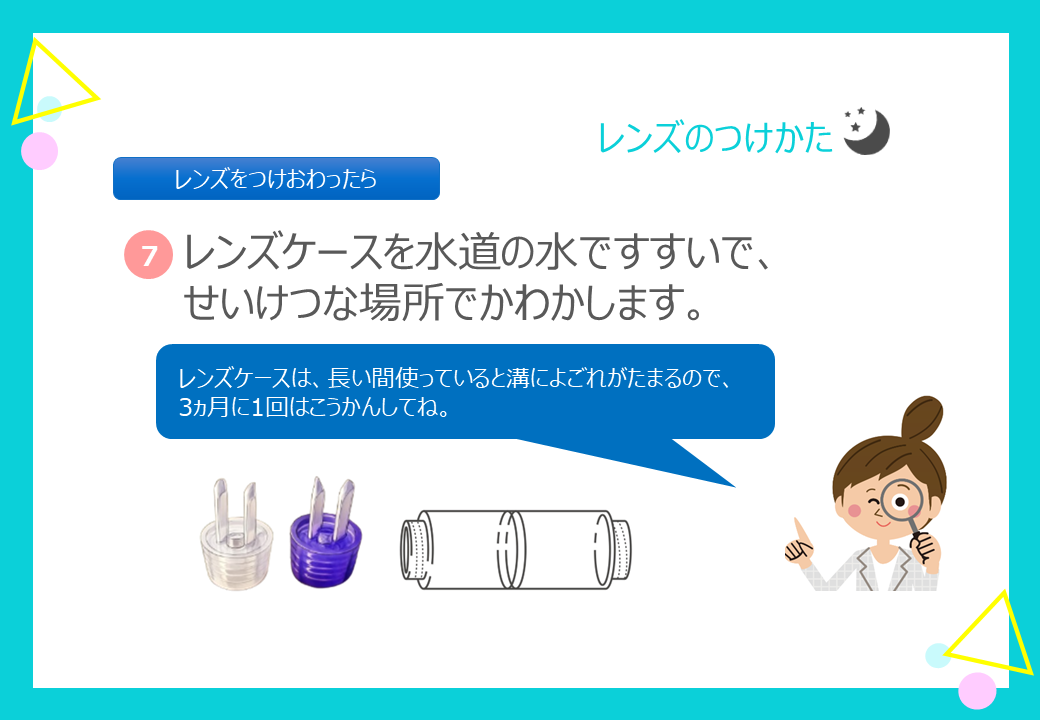

この角膜感染症は通常のハードコンタクトレンズでも起こりうるもので、オルソケラトロジーのレンズに特有のものではありません。しかし、オルソケラトロジーのレンズは通常のレンズとはその形状が異なるため、洗浄が不十分になりやすいです。コンタクトを外すのは、朝の忙しい時間ではありますが、きちんと洗浄する習慣をつけてください。レンズケースはコンタクトをはめた際に流水で洗浄し、就寝中は乾燥させるようにしてください。また、3ヶ月ごとにケースを新しいものに交換してください。

充血・炎症・アレルギー等

通常のハードコンタクトレンズと同様、各種眼症状が出てくることがあります。レンズの装用を休んだり必要であれば点眼薬で治療が必要になることもあります。担当医師に指示されたことを守って治療をしてください。

初期費用がかかる

保険適応外の自費診療となるため、初回のレンズ規格合わせやレンズ代に加え検査診察料等も考えると初期費用が高額になってきます。しかし、その後の3ヶ月毎の定期検査費用に関しては、通常の使い捨てソフトコンタクト使用者ほどの費用はかからず治療が継続できます。また、治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。

お子様に治療を受けさせる場合

お子様が治療をされる場合、保護者の方が取り扱いやケア方法をしっかりと理解して、お子様への着脱やケアを行ってあげて下さい。慣れてきて保護者の目がない中で、お子様自身で取り扱うようになると、知らない間に不潔な取り扱いや不十分なケアを行い眼障害を発生させてしまうことが考えられます。親子一緒に着脱ケアをするようにしましょう。

安全性

オルソケラトロジーは、アメリカで30年以上前から研究・施術され、現在、アメリカ・ヨーロッパ・アジアを中心に、世界各国でその安全性と効果が認められ、実施されております。

レーシック等の外科的手術と異なり、レンズの装用を中止すれば角膜の形状は元に戻りますので安心です。

また、日中装用のコンタクトレンズと異なり、オルソは夜間の装用なので、ほこり等が目に入ったりせず、レンズを紛失する心配も減るなど、安全・快適にお使いいただくことが出来、リスクは一般のコンタクトレンズと同等またはそれ以下となります。

治療の費用

お取り扱いしているレンズの種類

オルソケラトロジーの治療は自費診療となり、健康保険適応外です。

*眼障害を発生させないために、3カ月毎の定期受診可能な方が治療対象となります。

開始から半年間の治療費(両眼)

*本治療は保険適応外の自由診療です。

■治療費に含まれるもの

- 半年間の検査・診察料

- 治療用レンズ2枚のレンタル費用(度数等規格の変更もしくは治療中止まで使用)

- 半年分のヨード系洗浄保存液(毎日の洗浄保存)

- こすり洗い洗浄液(適宜使用)

- レンズケース(オルソ用大口径ケース)

- 定期使用の強力洗浄剤

- 目薬(装着薬)

- レンズ外し用スポイト2種

※治療用レンズは貸し出しのため最後は返却が必要です。

治療を中止する際やソフトコンタクト等へ移行する際は、オルソレンズのご返却をお願いします。

治療開始半年以降の定期検査料

¥2,310 (税込) /3ヶ月毎

- 検査(視力/角膜形状/角膜内皮)

- 診察料

- オルソレンズの傷汚れチェック/洗浄

ケア用品・その他

¥3,234(税込)~/3ヶ月毎

- 洗浄保存液+オルソ用大口径レンズケース

- こすり洗い洗浄液

- 月1回の強力洗浄剤

- レンズ装着薬 等

度数変更・破損紛失時

破損や紛失、度数の変更時の再レンタル注文費用

¥35,200(税込)/1枚

保証

注文キャンセル

メニコンオルソK・・30日間(購入した商品の返品可能期間まで)

東レブレスオーコレクト・・1週間(みやた眼科所有のテストレンズにて)

治療を続けるのが難しい、治療効果がみられない、医師の判断等で治療を中止する場合。

処方交換・破損交換1年

度数や形状が合わない場合の交換と、破損した場合の交換を合わせて年2回まで行えます。

度数交換はレンズと引き換え、破損交換は半分以上残ったレンズの欠片と引き換えで交換できます。

※紛失は保証対象外です。取り扱いには十分ご注意下さい。

治療中に眼球の状態によっては、医師の判断でレンズの装用を中止し、点眼等の薬剤投与を行う場合があります。

※処方交換と破損交換は左右レンズそれぞれ合計2回まで(購入後1年以内)に変更となりました。

医療費控除

基本的な着脱・ケアの流れ

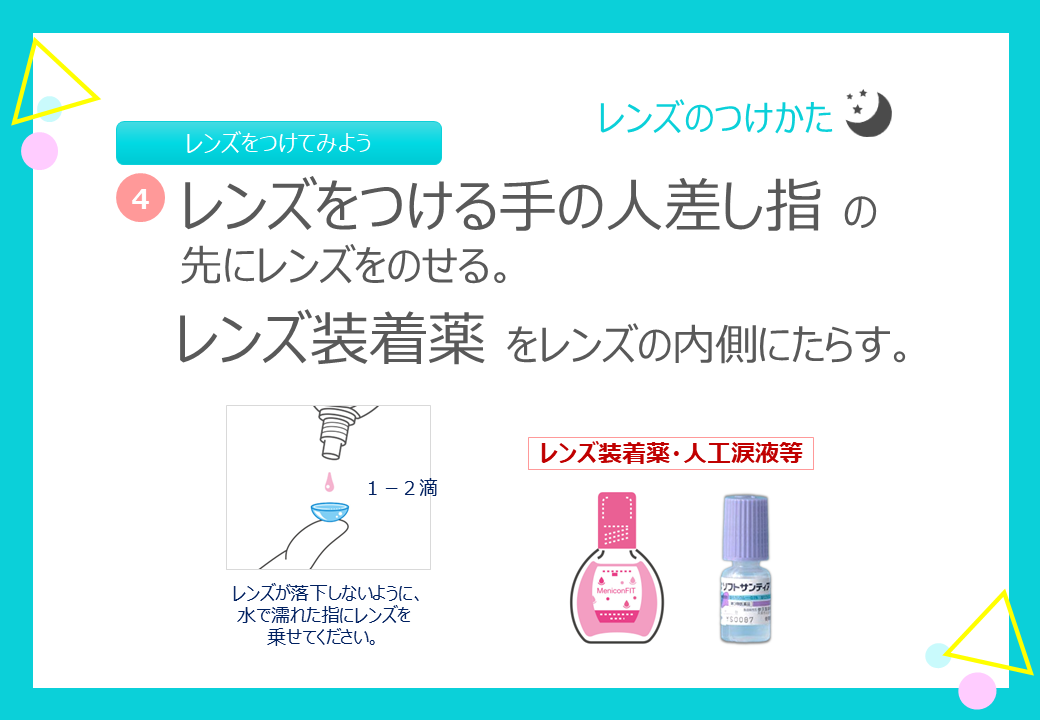

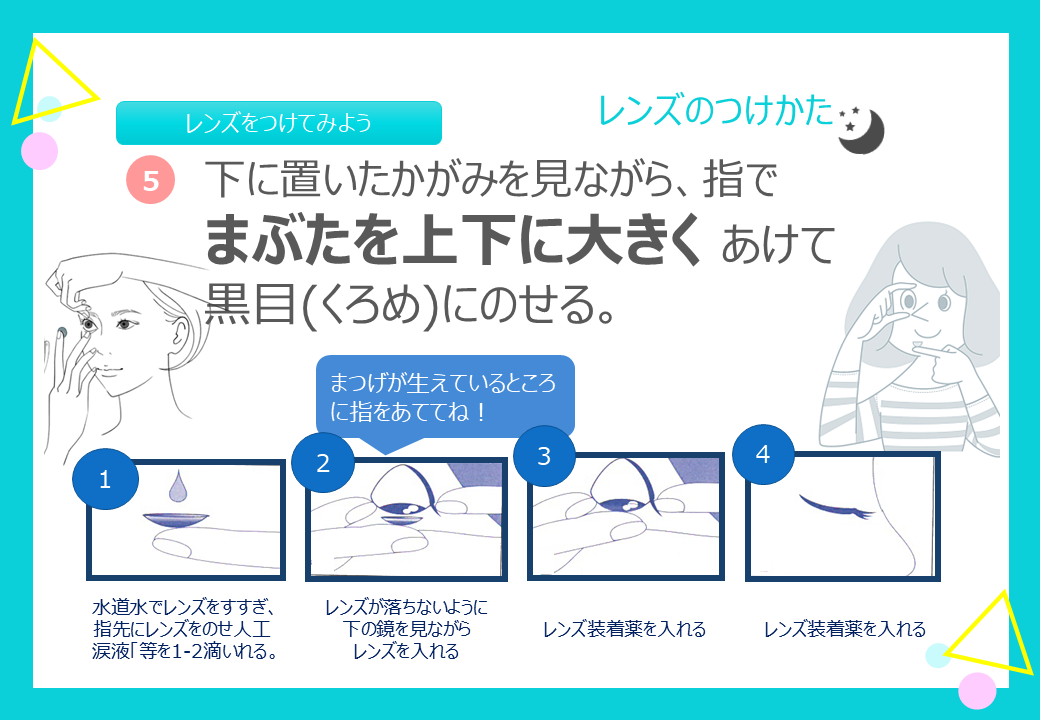

レンズを入れるとき(夜)

【1】手を石鹸で洗う

【2】レンズケースの蓋にレンズをさしたまま流水で10秒以上優しくすすぐ

【3】レンズが汚れていないか確認しレンズ内面に装着薬を1,2滴入れて装用する

落とした・汚れた場合、洗浄液でやさしく洗浄後よくすすいで装用します

*きれいに見える洗面所等の水回りでも菌繁殖の可能性があります。レンズを落とした場合は流水や洗浄液で洗浄してください。

【4】角膜中央にレンズが入っていることを確認後就寝する

就寝中はレンズ位置の安定のため、仰向けで寝る。(寝ている間も体が動きますので可能な範囲で構いません。)

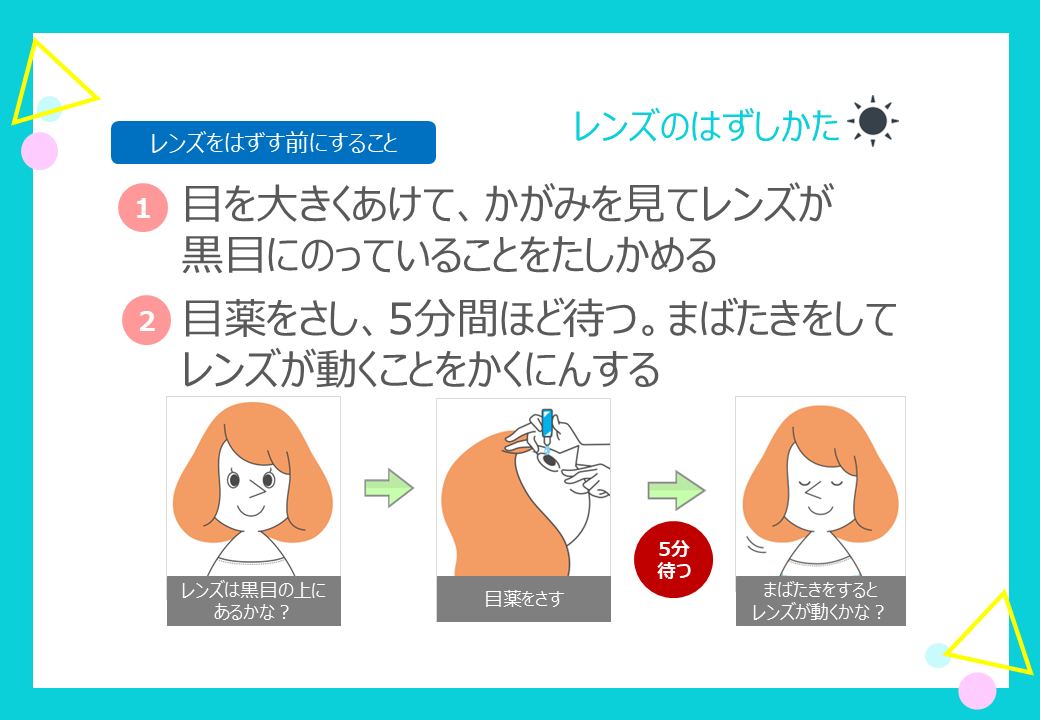

レンズを外すとき(朝)

【1】人口涙液を点眼

(角膜に張り付いたレンズを浮かして除去時に角膜に傷をつけないため)

【2】手とスポイトを洗う

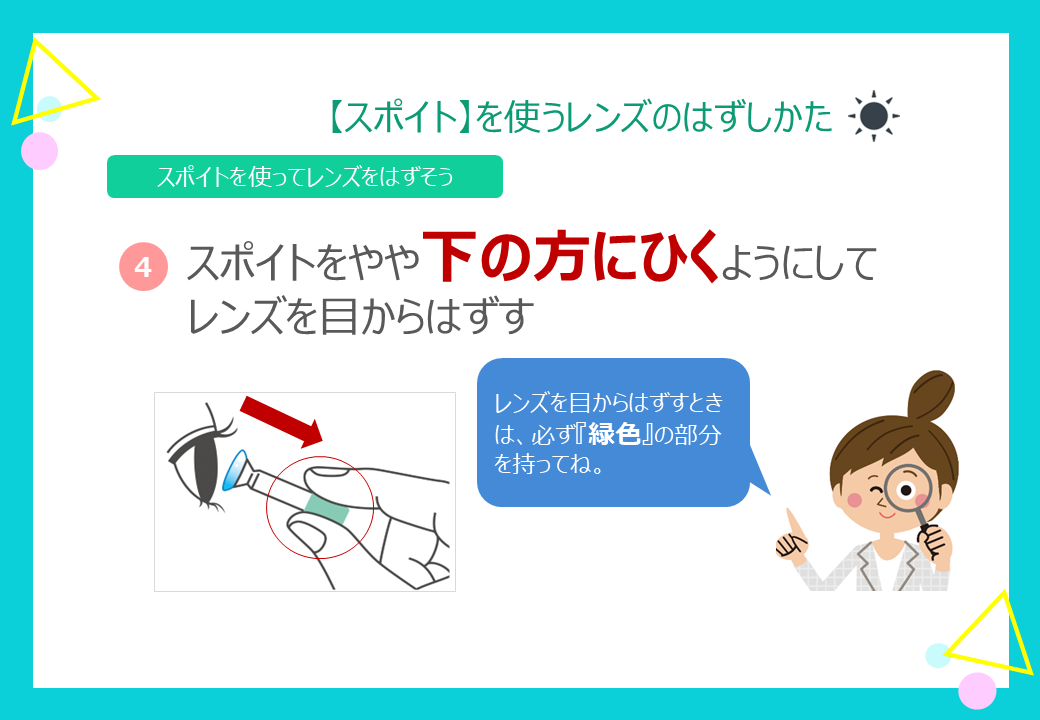

【3】スポイトで両眼のレンズを除去しレンズホルダーに納める

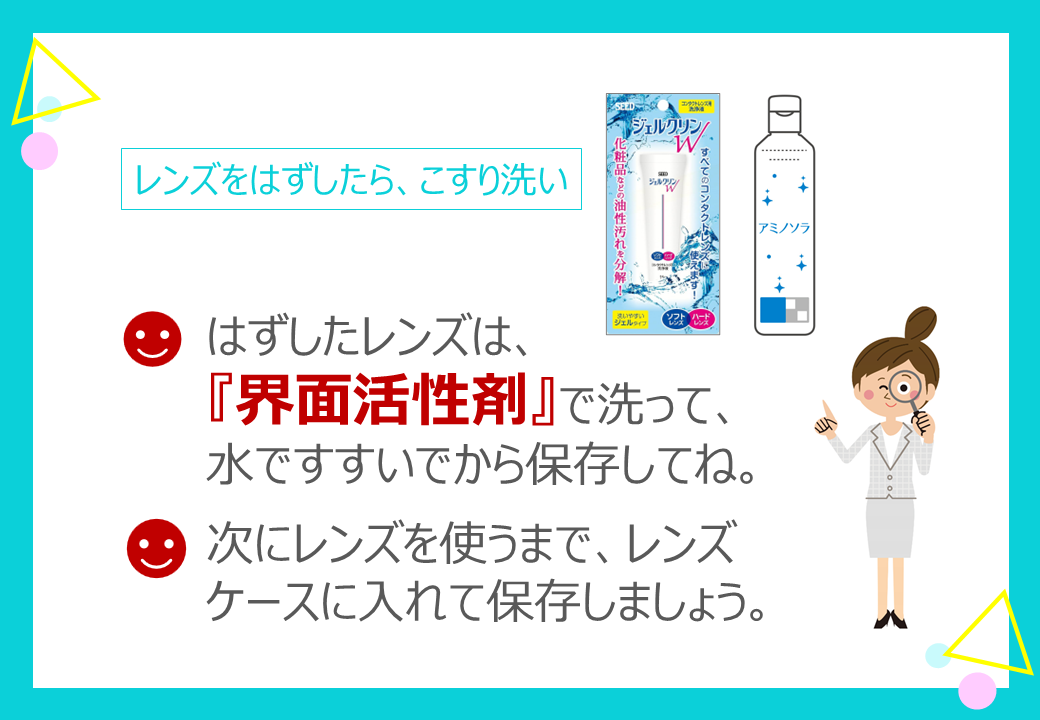

【4】クリアデューSLで洗浄・消毒を行い4時間以上保存

*レンズの汚れ・曇り具合に応じてO2での処理の前にジェルクリン等の追加洗浄を行うことを推奨します。

定期強力洗浄(2~4週毎)

【オルソK】プロージェント(メニコン)

【ブレスオーコレクト】コレクトクリーン(シード)

推奨ケア用品

オルソK

- クリアデューSL オルソ専用(オフテクス)

- クリアデュー O2(オフテクス)※2024.11製造終了

- プロージェント(メニコン)

- ジェルクリン(シード)

- ミクロン(オフテクス)

ブレスオーコレクト

- クリアデューSL オルソ専用(オフテクス)

- クリアデュー O2(オフテクス)※2024.11製造終了

- ジェルクリン(シード)

- ミクロン(オフテクス)

- アクティバタブレット(オフテクス)

- コレクトクリーン(シード)

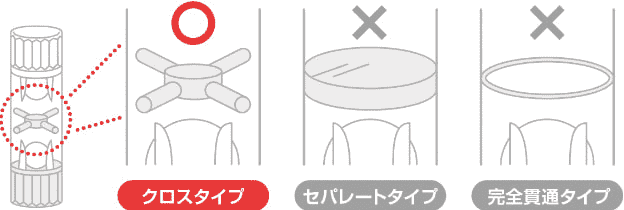

中に入れる錠剤がケース中央にとどまり、両方のレンズに作用する必要があるため図に記載の〈クロスタイプ〉をご使用ください。

オルソケラトロジーレンズの消毒保存時は紫色の部品幅が広いケースをご使用ください。

レンズを取り出したケースは水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。また、清潔に保つため3ヶ月毎の交換をお願いします。

ご案内している洗浄保存液3ヶ月分に1本専用ケースが付属しています。

コンタクトレンズをご使用の方へ

現在コンタクトレンズをご使用の方は、オルソケラトロジーの適応検査時に正確な黒目の形状を測定することが難しいです。そのため検査前に以下に示した期間、コンタクトの使用を中止していただくようになります。

○ハードコンタクト使用者:1-2週間

○ソフトコンタクト使用者:2,3日

○乱視用ソフトコンタクト使用者:1-2週間

○現在まで他院でオルソ治療をしていた:

【レンズデータあり】治療を継続しながら度数調整できる可能性があります。

【データ不明の方】定期検査の引き継ぎは可能だが、レンズ作り直しの場合は2-3週間レンズ使用せず裸眼から検査が必要です。

よくある質問

Q.オルソ治療はどんな人に向いていますか?

A.スポーツをしている人や、日中裸眼で過ごしたい方、またコンタクトレンズは乾燥して向かない人などが適応ですが、適応度数がある程度決まっており中等度近視(-1.00~-4.00D)と軽度乱視(-1.00D程度まで)が適応です。高度近視、遠視、中等度以上の乱視などは適応外になります。また、レーシックをしている人や夜間時の運転が多い人(グレアハローがあるため)も適応外となります。

Q.オルソ治療のお試しはできますか?

A.可能です。東レブレスオーコレクトは1日お試しや1週間お試しがあります。また、メニコンオルソKではレンズは注文にはなりますが、30日以内のキャンセルが可能なので、お試し期間として治療を試すことができます。

Q.強い近視ですが、治療を受けられますか?

A.近視度数がS-5.00D以上の方は1.0以上の視力を望むのは難しいです。(通常の適応はS-4.00までの近視とされています。) ある程度の視力さえあれば良いなどの条件があれば適応と思います。オルソである程度近視矯正して、眼鏡やコンタクトレンズで残った近視矯正をしたり、職業上裸眼視力が0.1以上なくてはいけない、という方がされることもあります。

Q.親が強い近視でも、子どもにオルソ治療をしても良い?

A.S-4.00D以下の近視であれば矯正は可能です。近視は遺伝要素が強いため早い段階で近視が進む可能性が高いと思われます。度数が進行すればレンズの度数調整が必要になります。また適応外の強い近視へ移行してしまうとオルソではそれ以上の矯正はできなくなります。

Q.レーシック手術とは何が違う?

A.レーシックは角膜を削って矯正をするもので目を元の状態に戻すことができません。オルソケラトロジーはコンタクトで角膜を扁平化させて矯正をしているので、治療を辞めてしまえば元の眼の状態に戻るのでデメリットでもありますが、それがメリットともなり安心です。

Q.レンズの寿命(耐用年数・使用期限)はどれくらい?

A.レンズの寿命は3年程度です。丁寧に使用していても細かい傷が出来るので衛生面でも3年程度で交換するのが望ましいです。

Q.レンズの左右はどのように見分けますか?

A.レンズに刻印があるのでそれを見て判断する方法と、メーカーによっては左右で色が違うものもあるので見分けることが可能です。

Q.レンズを装用すると、痛いですか?

A.オルソケラトロジーはハードコンタクトレンズに分類されるので、初めて入れたときはゴロゴロとして違和感があると思われます。しばらくするとほとんどの方は慣れてきます。また、まばたきをする日中ではなく目を閉じたままの睡眠時の利用のためそこまで気にならないと思われます。

Q.レンズの保証はありますか?(キャンセル・破損・紛失・交換)

A.各メーカーで保証期間が設けてあるので保証期間内であれば左右各1回まで破損交換(割れた1/2以上の持参が必要)、度数交換は可能です。キャンセルは出来るメーカーと出来ないメーカーがあるのでお試し期間で十分に考慮していただき、治療を継続するかどうかを決めていただきます。紛失に関しては保証がないのでなくさないように注意してください。

Q.いろいろなケア用品があるけど、どれを使っても良いの?

A.ガイドラインでは界面活性剤によるこすり洗いに加え、ポピドンヨード剤による消毒が推奨されています。当院ではガイドラインに記載されている洗浄液でレンズのケアをして頂くようにしています。全てのハードコンタクト用洗浄液を使用しても良いわけではなく、たんぱく除去剤など使用できないものもありますので使用する場合はお問い合わせください。また市販の洗浄液に添付されているレンズケースはオルソケラトロジーのレンズは適応していないので使用しないようにしてください。レンズの変形の原因になります。

Q.どうして夜にコンタクトレンズを装用すると、近視が矯正できるのですか?

A.目の角膜(黒目)をコンタクトレンズを装用して、目を閉じている状態にすることで角膜がおさえられて扁平化し、一時的に近視が矯正されるという治療方法になります。

Q.効果があるのは近視だけですか?

A.中等度近視と軽度乱視になります。遠視は矯正できません。

Q.レンズを装用した状態で夜中に起きた時は目は見えますか?

A.オルソケラトロジーのレンズに度数が入っているのでレンズを装用している状態でも見えます。

(夜中トイレに行く場合、レンズを便器に落とさないように注意しましょう。)

Q.治療を始めて、効果はどのくらいであらわれて安定しますか?

A.個人差はありますが、1日で見える方もいれば1週間くらいで見えるようになる方もおられます。次第に矯正の持ちは良くなります。近視の程度が軽い場合、効果は早く現れることが多いです。

Q.一晩で何時間、レンズをつけなければいけませんか?(就寝時間)

A.最低でも5~6時間の睡眠時間を取る必要があります。睡眠時間が短いと矯正効果が低く、翌日の見え方に影響します。

Q.通院の頻度はどのくらいですか?

A.治療開始してすぐは来院頻度が多く、治療開始後3か月程度たてば経過によりますが3か月毎の定期検査になります。

Q.定期検査に来院するときはレンズを装用していきますか?

A.定期検査時はレンズを外して来院し、レンズの傷汚れチェックのためご持参いただきます。

Q.レンズは毎晩装用する必要がありますか?

A.基本的に毎晩装用していただくようになります。

Q.旅行や部活の合宿中は装用をしないですごしてもいいですか?

A.中高生でご自身で着脱とケアができるようであれば合宿先に持参されても構いませんが、レンズを紛失するリスクもあるので慎重にご検討ください。短期間(1〜2日)であれば装用を中断しても視力が維持される場合があります。装用を一旦中止すると、基本的には徐々に元の角膜の状態に戻るのでオルソケラトロジー治療開始前の見え方になります。

Q.装用中に違和感を感じたら?

A.レンズ装着時に目とレンズの間に空気やゴミが入っている場合やレンズが角膜の上にしっかり載っていない場合など違和感があることが多いので、一度レンズを外して再度入れなおしてみてください。左右のレンズの入れ間違いなども考えられます。それでも違和感や痛みがあれば、レンズは装着せず早めに眼科に受診してください。

Q.装用中に眼をこすってしまいました。どうすればいいですか?

A.レンズを外した時に痛みやゴロゴロとした違和感はないか、充血などの確認してください。

少しでも違和感があるようなら眼科受診をしてください。

Q.レンズは左右同じものですか?

A.眼に合っているカーブや度数をみてレンズ選択をするので左右で異なることが多いです。

Q.オルソケラトロジーレンズを使用して起こる合併症はありますか?

A.一般的なコンタクトレンズと同じ合併症は起こりえます。また、角膜の傷や炎症も起こります。レンズやケースのケアがしっかり出来ていないと感染症を引き起こす可能性もあるので取り扱いにはご注意下さい。

Q.オルソケラトロジー治療中の運転免許の取り扱いはどうなりますか?

A.警察庁交通局運転免許課からの通達にると、オルソケラトロジーレンズ治療中の方は、運転免許取得、更新時の視力検査に裸眼で合格していても、運転免許証の『免許の条件等』には『眼鏡等』と記載されます。また視力検査時には、検査担当者にオルソケラトロジーレンズを使用している旨を申告しなければなりません。当院ではオルソケラトロジー治療中であることを記載したカードをお渡ししていますが、基準の視力が得られていない状態で裸眼で運転すると、免許の条件違反となります。

Q.子供が治療を始める場合、親が注意するべき点は?

・レンズケアの徹底: レンズとケースの清潔を保ち、感染症を防ぐために親が管理をサポートします。

・定期検査の受診: 定期的な眼科検診を受け、角膜や視力の状態を確認します。

・使用方法の指導: 正しいレンズ装着・取り外し方法を習得し、安全に使用できるよう指導します。

子ども本人が着脱やケアをするようになっても、すべて任せきりにならないよう親が関わり衛生面・安全面でサポートしてください。

オルソ関連動画

αコーポレーション説明動画

オルソケラトロジー治療

SPスポイト

プロージェント

*注意*メニコン「プロージェント」は東レ「ブレスオーコレクト」には使用できません。

O2 製造終了

こどもの近視の進行抑制効果

学会等での発表では、メガネ装用者の近視進行具合と比べるとオルソケラトロジー治療者は半分ほどしか近視が進まなかったという話もありました。

また、日本で行われた2年間の研究では、オルソケラトロジーによる単独治療と低濃度(0.01%)アトロピン点眼治療を併用した場合の近視進行について報告がありました。どちらも近視進行抑制効果があるといわれている治療ですが、2年間治療を行った結果、オルソ単独治療と比べて低濃度アトロピン治療と併用した方が、近視進行に影響する眼軸(目の長さ)の伸びが28%抑制されるという結果でした。

その中でも近視の程度が軽い方(-1.00~-3.00D)はオルソと低濃度アトロピンの併用が効果的であり、中等度以上(-3.01~-6.00D)の近視になると併用しても効果は上がらず、オルソ治療単独でも良いというものでした。

オルソと低濃度アトロピンを併用した近視の治療は、軽度近視の児童に対しての近視の進行を抑える治療として、最も効果的な選択肢になりうるという結論でした。

【2022年追記修正】

研究別の抑制率(軸長ベース)

2年間 ランダム化試験(香港)

5年Hiraokaら(日本)

約30%抑制:5年AL増分:オルソ0.99mm vs 眼鏡 1.41mm(差0.42mm)

出典:Hiraoka et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012. PubMed 22577080

約30%抑制:5年AL増分:オルソ0.99mm vs 眼鏡 1.41mm(差0.42mm)

出典:Hiraoka et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012. PubMed 225770802年LORIC pilot(香港)

約46%抑制:2年AL増分:OK 0.29mm vs 対照 0.54mm

出典:Cho et al.(LORIC)Invest Ophthalmol Vis Sci 2005. PubMed 15875367

約46%抑制:2年AL増分:OK 0.29mm vs 対照 0.54mm

出典:Cho et al.(LORIC)Invest Ophthalmol Vis Sci 2005. PubMed 15875367Cochrane Living Review 2023

約30-60%抑制:小児近視介入の網羅的レビュー

出典:Cochrane 2023. CD014758.pub2

約30-60%抑制:小児近視介入の網羅的レビュー

出典:Cochrane 2023. CD014758.pub2VanderVeen らレビュー 2019

約50%抑制:既存RCT/比較研究の総括

出典:VanderVeen et al. Ophthalmology 2019. PubMed 30476518

約50%抑制:既存RCT/比較研究の総括

出典:VanderVeen et al. Ophthalmology 2019. PubMed 30476518備考:%値は主に軸長(AL)変化を基準とした群間差からの代表値/算出値です。年齢・ベースライン屈折、レンズ設計、追跡期間(初年の寄与が大)により振れ幅があります。