ウイルス性結膜炎

「目が赤い」「目やにが出る」「涙が止まらない」といった症状でお困りではありませんか?

結膜炎とは、結膜(白目)に炎症が起こっている状態をいいます。結膜には眼球結膜(眼球の白目)と、眼瞼結膜(まぶたの裏側)とがあり、そのどちらに炎症が起こっても結膜炎といいます。さて、結膜炎といえば、皆さんは人に移るもの(感染症)を想像すると思いますが、結膜炎の原因にはいろいろ種類があり、人に移る結膜炎(感染性結膜炎)と人に移らない結膜炎(非感染性結膜炎)に二分されます。人に移らない結膜炎には、アレルギー性結膜炎があり、これは春先の花粉症としてよく知られています。一方、人に移る結膜炎にはウイルス性結膜炎があり、その中に、"はやり目"や"プール熱"といった伝染性の結膜炎が含まれるのです。一般的にウイルス性結膜炎は伝染性が強く、夏場前後に流行することが多いようです。

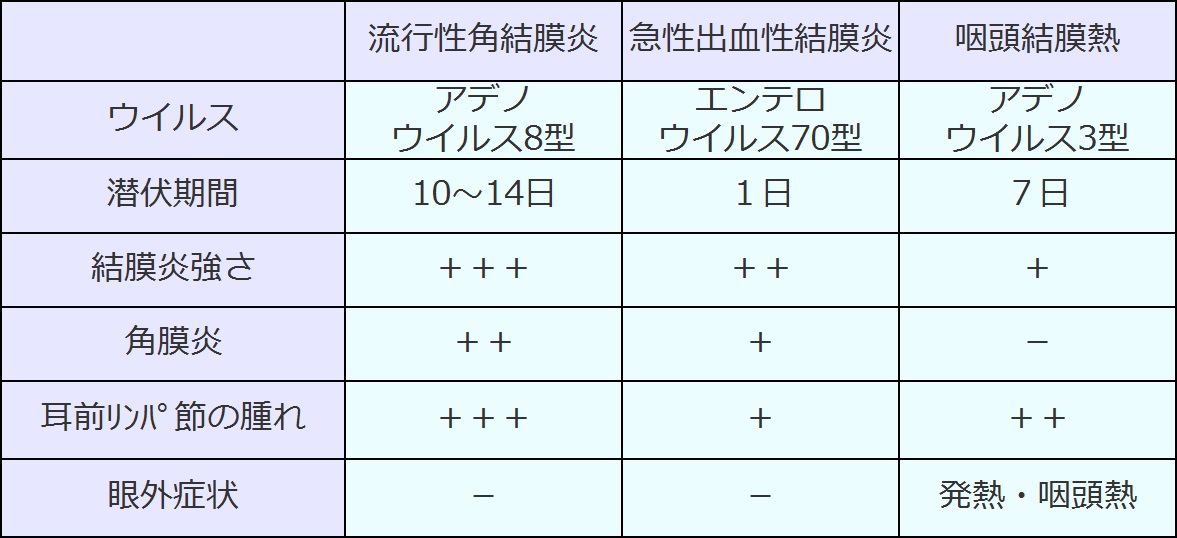

ウイルス性結膜炎の種類

ウイルス感染が原因の結膜炎をウイルス結膜炎といいます。ウイルス性結膜炎には、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、咽頭結膜熱の三種類があり、それぞれ、原因ウイルスが異なります。全般的に充血が強く、症状が強いことが特徴で、また事前リンパ節が腫れることも診断の助けになります。周囲の人々への伝染に対し、注意が必要です。

症状強い +++>++>+>- 弱い

主な症状

- 充血: 白目が赤くなる。

- 目やに: サラサラしたものから、ネバネバしたものまで様々。特に起床時に多い。

- 涙が出る (流涙): 涙が止まらない、目がうるむ。

- 目の痛み・異物感: 目が痛い、ゴロゴロする感じがする。

- まぶしさ (羞明): 光を異常にまぶしく感じる。

- まぶたの腫れ: まぶたがむくんで腫れる。

- 耳の前や顎の下のリンパ節の腫れ・痛み: ウイルスと体が戦っているサインです。

- (ウイルスによっては)発熱や喉の痛み: 特に「咽頭結膜熱(プール熱)」の場合に見られます。

症状は片方の目から始まり、数日中にもう片方の目にもうつることが多いです。

流行性角結膜炎(EKC)

アデノウイルス8型が原因です。通称"はやり目"。ウイルス性結膜炎の中でも、最も症状が重く、充血とメヤニで目を開けられないくらいです。また、非常に強い感染力が特徴で、潜伏期間(ウイルスに感染したが症状が出ていない時期)が長いために、知らずに他人に移してしまうことが多く、大流行してしまいます。いったん流行すると、終息に1~2ヶ月かかり、なかなかやっかいな結膜炎です。経過中に角膜炎を併発することが多く、角膜に点状の混濁が現れます。このため視力低下を伴うこともあります。角膜炎の治療のために結膜炎の症状が治っても、しばらく目薬を使う必要性がありますので、目薬を早く止めないように気を付けましょう。治るまでに2週間位かかります。

急性出血性結膜炎(AHC)

エンテロウイルス70型が主な原因ウイルスです。1969年アポロ11号が月面着陸した年に初めて流行したため、「アポロ病」とも呼ばれます。このウイルスは伝染力は強いですが潜伏期間が短いため、爆発的に大流行しても終息は2週間程度と早いようです。結膜の充血に混じって、薄い出血が認められるのが特徴です。結膜炎の症状は、EKCよりは軽く、角膜炎が併発することも希です。

咽頭結膜熱(PCF)

アデノウイルス3型が主な原因ウイルスです。プールが感染の場となることがあるため、"プール熱"ともいわれますが、必ずしもプールだけではありません。小児に感染することが多く、大人では比較的まれです。結膜炎(充血・メヤニ)の症状以外に、発熱・咽頭炎(ノドの炎症)を伴います。発熱は38~40℃が数日間続きます。感染直は他のウイルス性結膜炎に比べ強くありませんが、注意を怠れば、子供同士や幼稚園などで流行します。結膜炎が治った後約1ヶ月間も糞便中にウイルスが排出されることがあるので、プールに入る時は小児科の先生と相談して決めましょう。

感染経路

ウイルス性結膜炎は、主に接触感染によって広がります。

- ウイルスが付着した手で目をこする。

- ウイルスが付着したタオル、洗面器、枕、ドアノブ、スイッチなどを触った手で目を触る。

- 感染している人と同じタオルや目薬を使用する。

感染者の涙や目やにには、大量のウイルスが含まれています。

ウイルス性結膜炎の診断・治療

眼科医が症状やまぶたの裏側の状態(濾胞というブツブツなど)を観察して診断します。アデノウイルスが原因かどうかを調べる迅速診断キット(綿棒で目やにを採取して数分で結果が出る)を使用することもあります。

アデノウイルス・エンテロウイルスを直接死滅させる薬はありませんから、治療の基本は対症療法(発生している症状を和らげる治療)になります。症状の重さによって多少使う薬が変わってきますが、一般的に、炎症を抑える薬と、複合感染を抑えるための抗生剤を使用します。

1.ステロイド点眼薬

充血・炎症を抑え、違和感を緩和するのに効果があります。また、EKCの角膜炎にも有効です。

2.抗生剤点眼薬

ウイルスの感染により、目の表面が非常に傷んでいるため、他の雑菌の繁殖の場となり易くなっています。雑菌から目を守るために使用します。

症状が強い場合や角膜に炎症が及んでいる場合は、ステロイド点眼薬などが処方されることもあります。必ず眼科医の指示に従って点眼を続けてください。自己判断で点眼を中止したり、市販の目薬を使用したりするのは避けましょう。

症状は通常1〜2週間程度でピークを迎え、その後徐々に回復に向かいます。完全に治るまでには2〜3週間かかることが多いです。

非常に重要なことですが、症状が軽くなったと感じても、ウイルスはまだ排出されている可能性があります。感染力が非常に強い期間は、発症から約2週間とされています。この期間は、他の人にうつさないように最大限の注意が必要です。

ウイルス性結膜炎になった時の注意

手の洗い方

強めの流水で、手指をこするようにして洗いましょう。消毒用アルコールで拭けば、より安心です。タオルは使い捨てペーパータオルを使いましょう。

- ウイルスに汚染された物品:ウイルスは熱に弱いので、確実なのは煮沸消毒です。濡れても大丈夫な物は、消毒用アルコールで拭きましょう。紙など拭けない物はドライヤーの熱風を30秒間当てましょう。

- 目を触らない: 無意識に目をこすらないように注意しましょう。涙やメヤニの中に、たくさんのウイルスが含まれています。

- タオルの共用禁止: 顔や手を拭くタオルは、必ず自分専用のものを使用し、家族とも別々にしましょう。洗濯も別に行うのが望ましいです。

- お風呂: 可能であれば、最後に入るか、シャワーのみにしましょう。浴槽のお湯を介して感染することもあります。

- 洗面用具の区別: 洗面器なども分けて使いましょう。

- ドアノブ・スイッチ等の消毒: 感染者がよく触る場所は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤を薄めたもの)でこまめに消毒しましょう。

- 目薬: 他の人と共有しないようにしましょう。目薬を差した後はよく手を洗いましょう。

- 休養: 医師の指示に従い、学校や仕事は休みましょう。特に感染力が強い流行性角結膜炎や咽頭結膜熱は、学校保健安全法で出席停止期間が定められています。医師の許可が出るまで登校・出勤は控えてください。